【この記事のポイント】

・ 小暑(しょうしょ)の小とは「少し」の意。いよいよ夏がはじまる時

・ 祇園祭の本質──観光だけでない「祈り」の行事としての心得

・ 期間限定の京菓子──行者餅やしたたりなど、今ならではの逸品

・ 小暑の過ごし方──心と身体に向き合う節目としての小暑

小暑(しょうしょ)とは?

二十四節気が「小暑(しょうしょ)」を迎えました。

小暑は、二十四節気のひとつで、夏至から数えて15日目の7月7日頃から大暑(7月23日頃)までの期間を指します。

「小暑」の「小」は“少し”という意味で、暦のうえでは、梅雨明けが近づき、暑さが徐々に増していく時期を表しています。

とはいえ、近年は「小暑」といえど、すでに猛暑ですやん…

昔の気候と今の感覚のズレに、自然との付き合い方もあらためて見直したくなる今日この頃ですよね。

祇園祭の楽しみ方

さて、小暑の時期、京都では祇園祭の行事が着々と進み、町なかは夏のにぎわいを迎えます。

山鉾の骨組みが一気に立ち上がるさまは、まるで夏を押し上げるような力強さ!

7月10日の「神輿洗(みこしあらい)」から「鉾建て」に始まり、16日の「宵山」を経て、17日の「前祭山鉾巡行」「神幸祭」、24日の「後祭山鉾巡行」「還幸祭」あたりが見どころです。

せやけど、祇園祭は、7月中はほぼ毎日のように行事がありますので、事前に調べて、様々な切り口から堪能されることをおススメします!

祇園祭で大事なこと、やったらあかんこと、をお伝えしておきますね。

本来、祇園祭は観光が主目的とちゃいます。町ぐるみの「祈り」の行事です。

様々な神仏を地上にお招きし、

「感染症が流行りませんように」

「地震が起きませんように」

「平和でありますように」

・・・という切なる願いから祭が生れ、千年以上も受け継がれてきました。

見物であれ、なんであれ、目には見えなくても、近くに神さまがいらっしゃるのを感じて、「神人和楽(しんじんわらく)」の心持ちで、楽しむことがお約束です。

神さまが人の姿に成りすましてチェックしてはるかもしれませんよ。

人とぶつかってキレたり、順番抜かししたり、暑くてブーブー文句をいったり、町を汚すようなことをするんはNG。暑くても、人混みでも笑って楽しむこと。

また、危険を伴う作業がたくさんありますから、鉾町の人やおまわりさんの言うことはちゃんと聞かなあきません。

小暑の京菓子

祇園祭の時期は、京都の和菓子屋さんはこぞって期間限定の和菓子を作らはります。パッケージだけ祇園祭の装飾にされたものもあれば、年に一日しか販売されないものも。

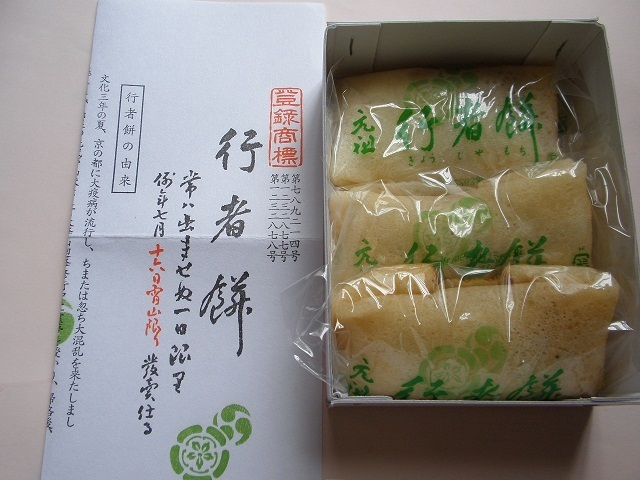

年に1日しか販売されないお菓子に「行者餅」があります。

「常ハ出ませぬ一日限り」と記された、7月16日にしか手に入らないお菓子。

クレープ状の麩の焼きに、粉山椒の風味が効いた味噌餡と小さなお餅が包まれています。

八坂神社から東大路通を南へ、歩いて5分ほどの京菓子司「柏屋光貞(かしわやみつさだ)」。予約販売は受付されないので、店の前には早朝から行列ができます。

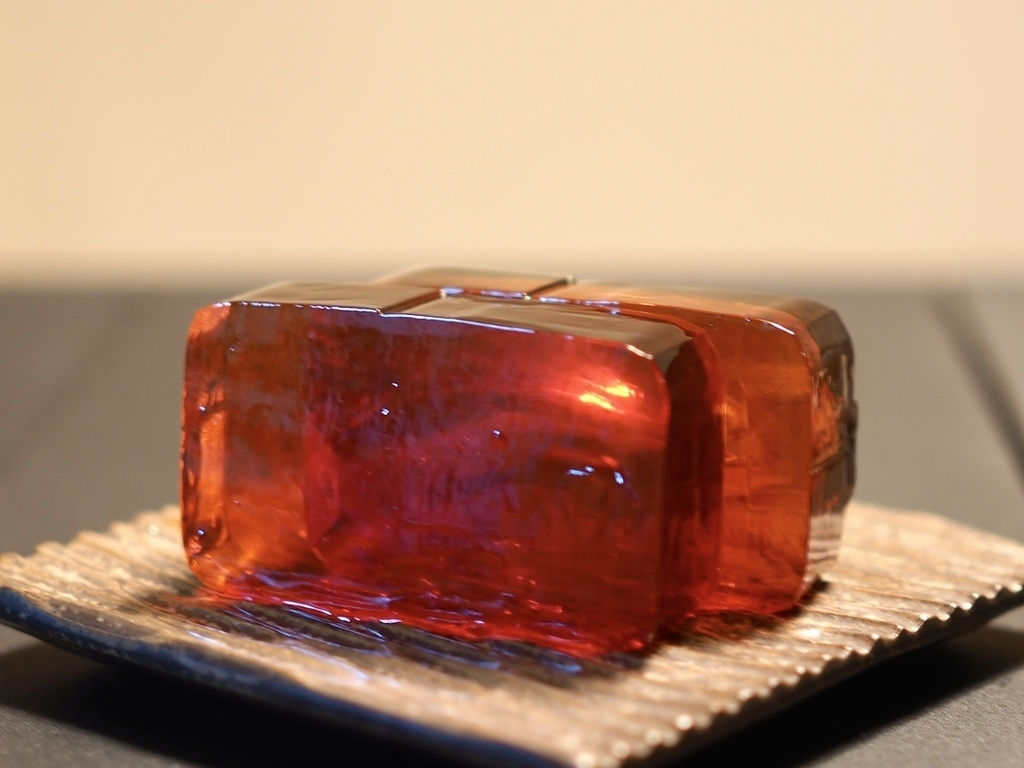

あと、菊水鉾のためだけに作られる「したたり」もおススメ!

元々菊水鉾町は、千利休の師である武野紹鴎(たけのじょうおう)が大黒庵という庵を構えていた場所。つまり茶の湯の聖地。そんな由縁から、宵山には菊水鉾会所では茶会が開かれます。

その際、菊を象ったお皿に乗せられて出されるのが「亀廣永(かめひろなが)」の「したたり」。

沖縄の黒砂糖、阿波の和三盆、丹波の寒天で作られた琥珀色の見た目も涼やかなお菓子。意外とあっさりとした上品な味わいです。ぷるるんとした喉越しが、夏の疲れを吹き飛ばしてくれます。

菊水鉾は、菊の葉の露を飲んで700歳まで生きた不老長寿の菊慈童のお話に因む鉾。菊の葉から、したたり落ちる薬水のイメージから「したたり」と命名されてるんです。

「亀廣永」は、阪急烏丸駅を地上にあがって、京都大丸の東を通る高倉通を北へ徒歩5分ほど。高倉小学校の南隣。こちらは予約も可能です。今は通年販売されていますが、小暑にいただくからこそ体に染み渡るねん~!

小暑は夏の始まりを告げると同時に、自分の身体と心に向き合いながら、一年の後半を望む節目です。

暑さにぐったりと肩を落とす日もあるかもしれませんが、どうぞご無理なさらず、甘いものでひと息いれながら、涼を見つけてお過ごしくださいね。