文化財の語り部を育て、心に届く文化体験をともに育んでいます。

日本文化や文化財を、心から心へと語り継ぐこと。

それは、人生に気づきと癒しをもたらします。

語り手が増えることで、文化は息づき、未来へと手渡されていくと信じて── 私たちは、心の中に小さな平和の砦を灯して参ります。

文化浴の森の歩み|2006–2024

これまでに文化浴の森の講座や活動に参加した受講生は、のべ約9,500人にのぼります。

文化財を起点に、語り・歩き・つながる学びの場が、静かにそして確かに広がってきました。

2006年|文化の学び舎が始動

文化財修復の経験を通して、文化財保護には保存修理と同時に、語り継いで人に活用することが大切という観点が、代表・澤野友映の中で芽生えました。

そして、団塊世代が人生の一区切りを迎えるなかで、ふと思ったのです。社会に出る前に“学校”があるように、リタイアの先にも、“自分の人生を生き直すための学び舎”があっていいのでは──と。そのとき、人生に灯りをともしてくれるのが、文化なのではないか。

そんな想いから、文化財修復という現場のそばで、円熟世代のための文化の学び舎・圓塾(えんじゅく)を、立ち上げました。

初講座は、「京都留学ー日本文化の源流を辿る」をテーマに、2人の文化財修復士による5日間の文化体験を開催し、スタートを切りました。

2007年| 圓塾、広がりの年

2007年は、活動を本格化し、圓塾の世界観が一気に花開いた年となりました。

春には花と歴史ある京都の寺社を舞台に開講。「本満寺の桜と石廟」、「護王神社の狛イノシシと御神木」、「石清水八幡宮の文化財修復現場」など、修復士だからこそ伝えられる物語を、和菓子とともにゆったりと語りました。

また、伝統技術を直接体験できる「和モノづくり体験講座」も開講。彩色・漆塗・金箔の三大技術を通じて、自らの手で表現する喜びを共有しました。

さらに「祇園祭のはらわた」や「おとなの地蔵盆」「お亀の方と正法寺」など、民俗と歴史、そして修復と空間美が融合した独自企画が好評を博しました。

2008年|心でふれる体験の提供

2008年は引き続き、文化を「体感し、語り、創り、祈る」の視点から捉える講座を多く展開し、圓塾の活動がさらに深く静かに、参加者の心へ届いた一年となりました。

「鬼師の工房」や「宮大工の語り」、「祇園祭の舞台裏」、「能の体験講座」などを通して、“文化財を支える人”の想いや技術にふれ、守る視点が育まれていきます。

野仏庵での「写経仏造」はみほとけに自由に彩色する体験から、自らの手を通して心を写し出すような時間が生まれました。文化は“見る”ものではなく、“心でふれる”もの。そんな感覚を、参加者の皆さんと分かち合えた一年でした。

またこの年からは、旅行会社やカルチャースクールとの連携講座も本格的に始動。圓塾の語りが、旅や暮らしとつながる学びとして、社会に拓かれた最初の一歩となりました。

2009年|歩いて文化を味わう

2009年は、”歩いて文化を味わう”をテーマに、「古道をゆく」シリーズがスタート。全6回を通して、京都の古道を歩く講座が展開されました。

唐櫃(からと)越え・后(きさき)の道・祇園祭の昔の巡行路・逢坂(おうさか)の関・糺(ただす)の森・東高瀬川(ひがしたかせがわ)──地名に刻まれた記憶を歩き、語り、食す時間は、文化を“頭で知る”から“全身をつかって五感で味わう”体験へと変わっていきます。

一方、「おあつらえ講座」も本格化。旅行会社と海外旅行客向けの「京都文化ウォーキングツアー」もスタート。企業向けのリフレッシュ社員研修会も実施。カルチャースクールの講座も好評を博しはじめました。

2010年|歩く・食べる・語る

”歩いて文化にふれる”スタイルの現地講座が、じわじわと人気を博してきた年です。

「五行の道をゆく」では、木・火・土・金・水にちなんだ5つの道を歩き、巨樹、名水、鑪(たたら)、陶器、セラミック、禅語、伝承など、多彩な文化を楽しみました。

祇園祭では、鉾町の室内空間に屋台と語りを融合させた“圓塾祇園祭ひろば”を特設。お囃子が響く空間に、食と学びが交差し、祇園祭の真髄を味わう試みとなります。

文化財を目で見るだけでなく、共に歩き、感じ、語り、食してこそ身に染みるもの。文化は日々の暮らしのそばに息づいている──そう実感できる一年でした。

2011年|歩いて人生再発見

”歩いて文化にふれる”シリーズ、2011年は「いつか来た道ー懐道をゆく」をテーマに、地蔵道、蓴菜道(じゅんさいのみち)、皇道(すめらみち)、太夫道、天神様の道、余念坂(よねんざか)など、京都の道の物語をお届けしました。

どことなく懐かしさを感じる道を歩き、土地に残る知られざる記憶を聴きながら、各々の人生を再発見するような時間を共有できた年でした。

また、カルチャースクールとの連携も広がり、実践型の学びが多様に広がりました。葬儀社での文化講座では、”人生の終盤に寄り添う終活文化”という視点を育みます。

さらに企業様の代理店会をコーディネイトさせていただき、京都文化を企業様と感じ、語り、共有する時間が動き出しました。

2012年|全国の人と歩いて繋がる

”歩いて文化にふれる”シリーズが多様に広がりを見せた一年でした。

「隠れ里をゆく」シリーズでは、出雲・星の里・湖族の里など、各地の見えない歴史を辿り、人と文化の記憶を結び直していきます。「洛陽三十三所観音徒歩巡礼」では、観音信仰の祈りにふれながら、癒しや再生と向き合う静かな歩みが続きました。

そしてこの年、新たにスタートしたのが、四条烏丸界隈のホテルと連携した早朝まち歩きツアー。

北海道から鹿児島まで、さまざまな参加者と出会い、語り合いながら歩いた時間は、文化財ガイドとしての枠を超え、ストーリーテリングの本質にふれる年となりました。

文化は共に歩くことで自然に語り始める──その気づきが生まれた一年でした。

2013年|文化の語り社会に根づく

この年の”歩いて文化にふれる”シリーズは、《京都ね歩りは歩り》をテーマに、世界遺産から殺陣・秦氏・密教・黒田官兵衛まで、多彩な切り口で文化と対話する講座を展開。参加者それぞれの私の大切な“私定文化遺産”と出会う旅が続きます。

ホテル連携の早朝まち歩きツアーも前年から継続し、京都の記憶を辿る小さな旅として定着。朝の語りの時間が、様々な人とゆるやかに繋がっていきました。

さらに、2008年より続く旅行会社とのインバウンド事業では、語りを通した文化体験ツアーが根付き、コープカルチャーは、大阪北・西宮・宝塚・塚口・協同学苑の5教室に展開。各所で受け入れられ、確かな基盤となりはじめました。

2014年|圓塾、成熟の年

2014年は、「文化財を語る」の成熟が進んだ一年となりました。

祇園祭では、49年ぶりに前祭・後祭の巡行が復活。これにあわせて地域との協働による試みを展開。また、”歩いて文化にふれる”シリーズでは、「洛外放浪譚(らくがいほうろうたん)」を開講。

「洛陽三十三観音巡礼」も二巡し、信仰・旅・日常が交わる文化体験として好評を博し、修復士の視点から文化財を語る講座の認知が広がり、ある意味、圓塾は成熟期を迎えました。

コープカルチャーをはじめとした各地の講座も継続され、ホテル連携の朝のまち歩きツアーも継続し、国内外の参加者と日本文化を共有した年でした。

2015年|圓塾、新たな航路へ

圓塾が始まってから10年。長らく親しまれてきた圓塾が一つの節目を迎えた年でした。

夏、京都の秘境・雲ケ畑では、修験道の歴史と自然にふれながら、川床料理を味わう“おとなの遠足”を開催。秋には「くろまつ号」スイーツ列車で訪れる“おとなの修学旅行・天橋立”を実施し、圓塾に終止符を打ちました。

それは、文化財修復の補助的な立場ではなく、文化財を活用する独自の事業として歩み始めた瞬間でもありました。

──文化を“浴びる”という発想のもと、文化財を通じて人生に気づきと豊かさをもたらす。この年に、“文化浴”という理念が、輪郭をもって立ち上がったのです。

2016年|文化浴の森、始動

2016年は、これまでの活動を基盤に、一般社団法人文化浴の森を設立。

“語り”と“歩き”を通じて、文化財を暮らしと心に届ける取り組みを、より広く社会に発信する年となりました。

文化財修復士や地域の語り部と共に歩く文化体験ツアーは、京都だけでなく奈良・高野山にも広がり、「奈良四寺巡礼」や「壇上伽藍再建の舞台裏」など、信仰と修復の両側から文化をひも解く講座が好評を博しました。

また、サンケイリビング新聞社が運営するカルチャー倶楽部では、”文化浴×ウォーキング”講座がスタート。代表・澤野の足・靴・歩行のセラピストとしての知見を活かし、“文化浴×ウォーキング”の体験が、心と体の健康づくりへとつながる実践として浸透していきました。

文化を「学ぶもの」から「浴びるもの」へ──“文化浴”という新たな視点が、静かに芽吹いた一年です。

2017年|健康は足から、心に文化浴を!

2017年は、文化浴の森の活動が“心身の健康”という領域に本格的に広がった一年でした。

「健康は足から、心に文化浴!」をコンセプトに、足・靴・歩行の改善プログラムと、文化財見て歩きを融合させた独自の健康習慣を体系化。心身両面の文化浴プログラムとして確立。受講者からの満足度も高まりました。

この年、代表 澤野友映が京都府女性起業家賞・最優秀賞(京都府知事賞)を受賞。文化浴の意義と可能性が社会的にも評価される大きな転機となりました。

足元を整え、文化の中を歩きながら、自分の体と心の声に耳を澄ます──それが“誰かの回復の道”になる。そんな文化浴の時間を、たくさんの方と共にしてきたことが何よりの財産であることを、強く実感した年でした。

2018年|地域と社会をつなぐ文化浴

文化浴が地域と社会をつなぐ“新しい形”として動き出した年でした。

東本願寺門前・北海館お花坊×京都市観光協会との連携で生まれた、「紙芝居+まち歩きツアー」。創業百年超の旅館を舞台に、物語から実際の町歩きへつなげるこの企画は、ユニークなツアーとして好評をいただきました。

さらに50歳以上を対象とした大人の学び舎「文化浴大学」も0期生を迎えて始動。この活動は、単なる文化講座にとどまらず、文化浴が健康寿命を伸ばす新たな社会モデルの取り組みとして位置づけ、出会いをつなぎ、自分の人生を生き直すための学び舎を“キャンパス風”に立ち上げたことは大きな一歩です。

文化は暮らしの一部であり、社会を支える力になる──その手応えを確かに感じた一年でした。

2019年|文化浴大学、本格始動

2019年、文化浴大学が正式にスタートし、心と体に“文化を浴びる”学び舎が本格的に動き出しました。

50歳以上の世代が対象となるこのプログラムは、「ふれる・つながる・あるく」の体験を通じて、第二の人生をより豊かに導く設計。

午前は教室で文化の背景を学び、午後は現地を歩いて体感。護王神社会館を拠点に、建築装飾・祇園祭・仏像鑑賞から、食や暮らしの美意識まで──五感と知性を同時に刺激する講座が展開されました。

文化浴大学は、知識や技術を受け取るだけの場ではなく、仲間と共に“人生を語り、再編集する”居場所として、スタートしました。

2020年|学びの灯を絶やさずに

2020年は、コロナ禍により、文化浴大学も例外なく大きな影響を受けました。講座の中止、まち歩きの見送り、会えない日々。しかし、その中で始まったのが、オンライン講座と少人数制の現地講座の両立という新体制でした。

オンラインでは「京都おさんぽ108講座」と「文化浴を深める専門講座」を展開。洛中洛外の魅力的な道や、日本美、庭園、古建築、伝統工芸の世界を画面越しに届け、「今は行けないけれど、また歩きたくなる」気持ちを育む場となりました。

一方で、感染対策を徹底した現地講座の再開も10月より実施。長楽館・正法寺・上賀茂神社・西陣の修復現場など、少人数だからこそ実現できた深く豊かな文化体験が生まれました。

オンラインとオフライン、物理的距離と心の距離。制約の中でも「つながりを保ち、文化を生きる」姿勢が、文化浴大学を静かに支え続けました。

2021年|文化浴の学びが進化

2021年は、引き続くコロナ禍の中、「学びは止めない」という想いを胸に歩みを続けました。

前年度に試行されたオンラインと現地講座のハイブリッド型が定着し、オンラインでは、「京都通り名数え唄〈タテ編〉」や「古建築の旅」をテーマに、文化財の鑑賞ポイントを語りました。一方、感染対策を徹底した少人数制の現地講座も断続的に開講。

オンラインと現地講座を連動させたカリキュラムによって、「学びの立体感」が増し、「学びが深まる」「記憶に残る」と受講生から高く評価され、文化浴の学びが進化した1年となりました。

2022年|制約の中で見えてきたもの

2022年も、なお続く感染対策と不安の中で、私たちは静かに、そして確かに文化浴の歩みを続けました。

オンラインでは、「京都通り名数え唄〈ヨコ編〉」を新シリーズとして展開。自宅にいながら京都の空気感を感じられる語り講座は、変わらぬご支持をいただき、“行けなくてもつながれる”文化浴の在り方を再確認するものとなりました。

現地講座では、人数制限や屋外中心の構成を維持しながら、オンラインで伝えた内容を辿るように、京都の通り名や文化財を訪ね歩く機会を提供。非常事態の中で、日本文化の美、信仰、暮らし・・・語りながら歩く時間が、互いの心に寄り添う場となりました。制約の中だからこそ見えた、文化浴の本質があった気がします。

そしてこの年、代表・澤野による著書『ウォーキング×文化を楽しむ 京都健康さんぽ』が出版され、“歩く×文化浴”が、心身の健康や社会とのつながりにも役立つことを伝える、重要な一歩となりました。

2023年|ふたたび繋がる―語りの芽吹き

感染症対策がようやく緩和され、文化浴の学びと実践の場が、ふたたび“ひらかれる”一年となりました。

現地講座では、マスクを外し、人と人とが顔を合わせて語り合い、京都の四季と文化財を歩く時間がようやく本格的に戻ってきました。

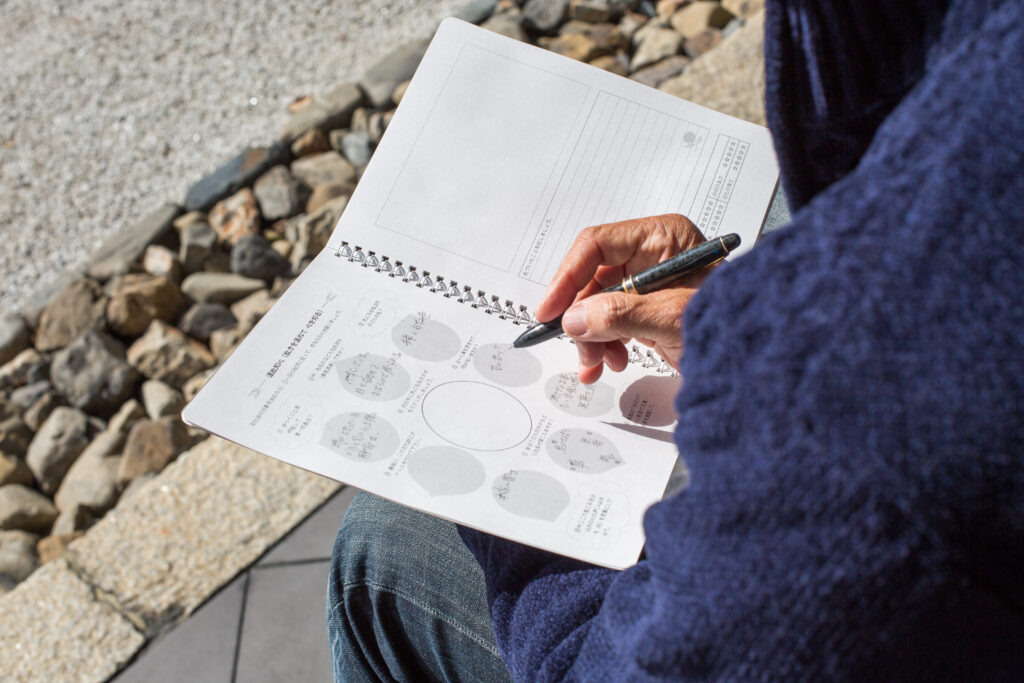

この年、人生の締めくくりを見つめる場として、”文化浴×終活”の試み、「こころの終活」を開講。語り・対話・記述を通じて自分と向き合うこのプログラムは、共感と反響を呼びました。

さらに、代表・澤野の講演活動なども再開。コロナ禍で延期されていたガイドサークルによる修学旅行生ガイドプロジェクトや、専門学校へのガイドプログラムも実現。文化を体験するだけでなく、語って伝えるアウトプットの芽が、いよいよ動き始めました。

2024年|文化財を語る、新たな章へ

2024年、文化浴の森は、いよいよ「語る文化浴」へと舵を切りました。

大正大学・京都アカデミア協力のもと、座学拠点を大正大学・京都アカデミアに移し、再び人が集い、顔を合わせ、語り合う場が生れました。お寺でのおそうじボランティア活動もスタート。文化財のある場所で手を動かすことの爽快感を、参加者と共に味わう時間が生まれました。

そして何より、長年の構想であった「文化財ストーリーテラー養成講座」が、ついに始動。文化財を“語る”ことを通して、心から心へとつなぐ、文化財活用の新たな実践が始まりました。

語ることで、人生は豊かになり、文化財は生きる。これまでの歩みが、いま、新たな語り手によって、世界や次代と広くつながる―そんな歩みが静かにはじまろうとしています。

2006年の活動開始以来、文化浴の森はのべ約9,500人の受講者と出会い、語りと歩みを重ねてきました。これからも文化の灯を次世代へとつないでいきます。

文化浴の紹介実績

| 年 | 媒体 | 内容 |

| 2008 | ぴあ関西版 | 「古き良き文化を未来に─伝統文化の伝導師」圓塾の活動が紹介されました。 |

| 2013 | 護王神社「護王」第110号 | 「広虫姫様の御心を繋いで」子供向け文化活動について寄稿しました。 |

| 2017 | 京都府女性起業家賞 | 「健康は足から、心に文化浴を!」で、代表・澤野が最優秀賞を受賞しました。 |

| 2017 | 産経新聞・京都新聞 | 京都府女性起業家賞・最優秀賞に「文化浴の森」が掲載されました。 |

| 2018 | リビング京阪「大人のおけいこ」 | 「文化財ガイド×フットケアの大切さ」が特集されました。 |

| 2018 | 朝日新聞 | 「一人だけど独りじゃないーゆるい家族」として取材を受けました。 |

| 2018 | Why KYOTO? | インバウンド向け「東本願寺門前町ツアー」が紹介されました。 |

| 2018 | ha・ha・ha vol.79秋号 | 「文化財を巡り歩けば、心と体が癒されるー文化浴」が紹介されました。 |

| 2019 | 京都新聞 | 「文化財を五感で味わい健康になるー文化浴大学」が紹介されました。 |

| 2022 | いろは出版社 | 「ウォーキング×文化をたのしむ 京都健康さんぽ」を出版。 |

| 2023 | 朝日放送「キラスマ」 | 「京都健康さんぽ」が特集されました。 |

| 2023 | 大阪ガス「住まう」 | 「文化浴のぬくもり」を寄稿しました。 |

| 2023 | 知恩院「知恩」 | 「法然上人をたずねる―文化浴巡礼の旅」連載(~2025.3 全24回)。 |

代表プロフィール

澤野友映(ともえ)

文化浴の森 代表/文化財ストーリーテラー

1975年 京都市生まれ、京都育ち

文化財のそばで育つ

文化財修復を家業とする父のもとに生まれた私は、身近に文化財がある環境に育ち、一般企業を経て、父の会社で文化財修復に携わるようになりました。

「文化財は、心から心へ語られて─初めて活かされるのではないか」 そんな思いが芽生えたのが、私の「語り」の旅の始まりでした。

文化を“語る”学び舎「圓塾」の誕生

2006年、文化財を語る活動として「圓塾(えんじゅく)」をスタート。親戚や父の友人からはじまり、気づけば多くの共感を呼び、これまで延べ600回、約9,500人の方にご参加いただきました。

ただの物見遊山ではなく、文化財の背景にある歴史、人、祈りの物語を感じる──そんな体験を届けることが、私の使命となっていきました。

文化浴の誕生と、健康へのまなざし

2012年から、足・靴・歩行のケアを専門とするフットケアセラピストとしての経験も積みはじめた私は、「文化財を語り歩くこと」は、心にも体にも健やかな影響をもたらす──そう実感するようになり、文化財がもたらす健康効果に着目することになります。

そして2016年、一般社団法人文化浴の森として法人化しました。

文化浴とは、まるで森林浴のように、文化を浴びること。五感を解き放ち、時空を超え、知的好奇心を高めることで、日々の暮らしが少しずつ豊かになっていく──そんな文化の時間です。

文化浴大学、そしてストーリーテラーへ

2018年には「文化浴大学」を設立。50歳からの文化の学び舎として、定期講座を開講しました。

さらに2024年からは、「文化財ストーリーテラー養成講座」を開始させました。語る人を育てることで、文化を未来へ引き継いでいく活動を本格化しています。

文化を語ること、自分を語ること

文化財にふれることは、「今の自分と出会うこと」でもあります。誰かの人生の物語が、文化財の物語と重なるとき、その人にしか語れない「ストーリー」が生まれます。

語ることで文化は生き、語ることで自分もまた、生きかえる。そんな想いを胸に、これからも文化浴を通して、小さな平和の灯をともしていきます。

受賞・実績

- 2017年 第5回京都女性起業家賞「京都府知事最優秀賞」受賞

- 武庫川女子大学 薬学部 非常勤講師

- 著者:『ウォーキングと文化を楽しむ京都健康さんぽ』(いろは出版)

- 月刊『知恩』(浄土宗総本山)2023.4~2025.3

シンボルマークと名前の由来

文化浴の森のロゴマークは、

「人」の字でできた花の紋章です。

軸は心、内の花びらは文化財、外の花びらは私たちがワクワクと文化浴をする姿です。

私たちは文化財の奥に宿る心を大切に伝え、幸せの花を、心から心へと咲かせます。

キーワード・文化財の定義

「文化」は、「文」という字も「化」という字も、その成り立ちは「人」です。

文化は「人」がいて初めて成り立つもの、しかも一人ではなく二人以上で相和されるもの。

指定無指定、有形無形に関わらず、とりわけ何世代にも亘り受け継がれてきた文化の逸品を、私たちは「文化財」と呼びます。

講座・イベント案内

| 法人名 | 一般社団法人 文化浴の森 |

| 所在地 | 事務局 〒615-8205 京都市西京区松室中溝町30-11 |

| 連絡先 | inf@bunkayoku.com https://bunkayoku.com |

| 設立 | 2016年2月18日 |

| 代表理事 | 澤野友映(ともえ) |

| 事業内容 | 文化財活用事業 |