【この記事のポイント】

・七十二候「温風至」は、夏の本格的な始まりを告げる季節。

・古建築や町家には、暑さを受け入れながら涼をとる知恵が息づいている。

・風鈴など、五感を活かした“涼”の文化が日本人の感性を育んできた。

・暑さに抗うのではなく、自然と調和して生きる──そんな暮らしの美学が文化財に宿っている。

温風至(あつかぜいたる)とは?

七十二候「温風至(あつかぜいたる)」は、7/7~7/11頃。

南からの風が熱気を帯び、本格的な夏の訪れを知らせてくれるころです。蝉の声が高まり、日差しは日に日に鋭さを増し、体にまとわりつくような湿気がやってくる……。

こんな季節を、私たちのご祖先はどう過ごしてきたのでしょうか?

寝殿造の“夏仕様”

文化財を訪ねていると、昔の人の“暑さ対策”の知恵に出会うことがあります。

典型的な例が、平安貴族のすまいだった寝殿造。京都御所の紫宸殿や清涼殿は、壁が少なく、柱で支えられた非常に開放的な空間が特徴です。軒が深いことも、強い日差しを遮り、湿気を留めないよう風を通します。

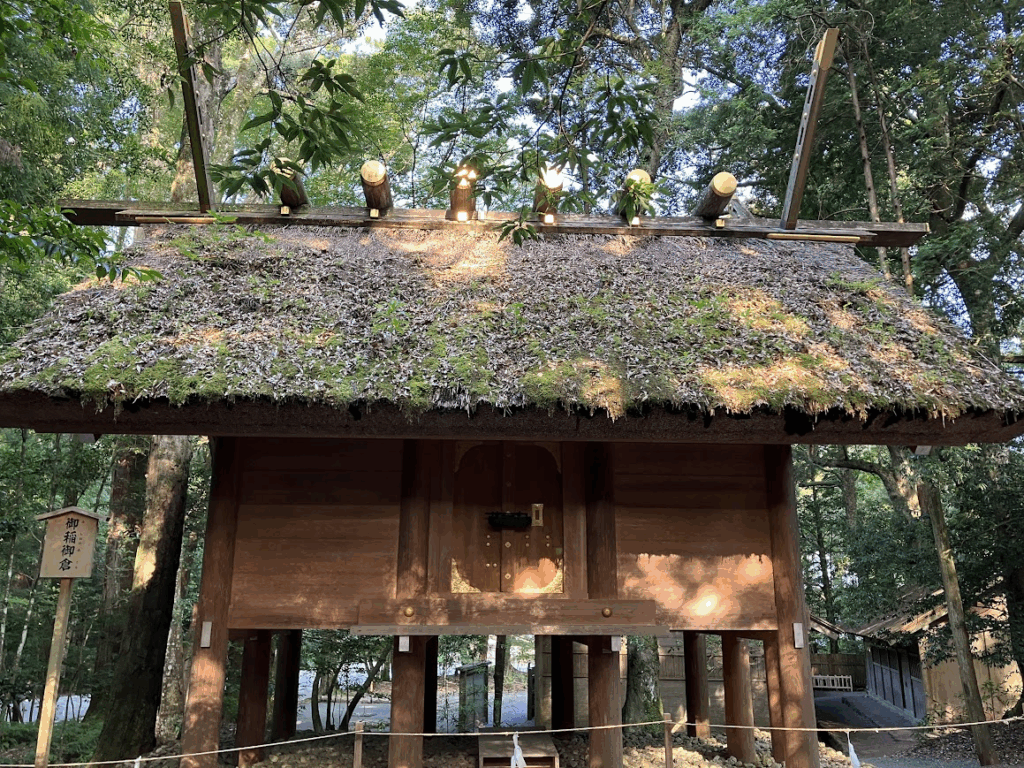

古来、日本で使われてきた檜皮葺(ひわだぶき)や茅葺(かやぶき)など、植物系の屋根素材は、屋根材自体に隙間があるため通気性が良く、太陽光を反射し、熱伝導率が低いので、遮熱や断熱効果に優れているんですよ。

京町家の“夏仕様”

また、蒸し暑い京都の町家は、夏の暑さを和らげるために、家の中に風の通り道を意識した設計がなされています。

中庭や坪庭があることで、風の通り道となって、家全体が換気される仕組みです。

夏には「簾(すだれ)」が軒に掛けられ、風を通しながらも日差しをやわらげます。簾越しに映る夏の光景は、風情そのもの。

「葦戸(よしど)」や「格子戸」なども、通風性を考え抜いた建具です。光を通しつつ外からの視線を遮るので、プライバシーを保ちながら開放感を味わえる優れものです。

こうして、現代のような冷房がない時代は、“自然を活かす”建築の知恵が随所に込められているんですね。

しなやかに涼を生む暮らし

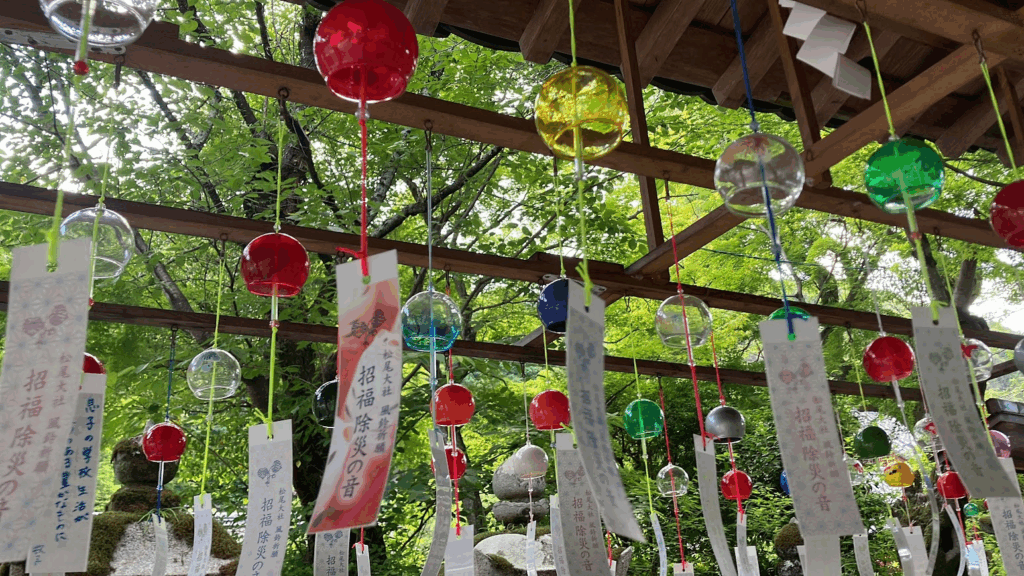

ガラス細工の風鈴がチリリン♪と鳴ると、なぜか爽やかな気分になります。そう、直接的な温度のみならず、五感を通して“涼”をとるという感性の豊かさも─日本らしい文化の力ではないでしょうか。

「風が吹く」ただそれだけのことが、かつては自然との対話のひとときだった。そんなふうに、日本文化の中に宿る“涼しさ”を探してみるのも、この時期ならではの楽しみです。

暑さに抗うばかりではなく、受け入れ、創意工夫し、しなやかに涼をつくる。古の人々が大切にしてきた、自然と調和する暮らしの知恵。

“温風至”の今だからこそ、そんな文化の力に、そっと触れて楽しみましょう。