【この記事のポイント】

・七十二候のひとつ「蓮始華(はすはじめてはなひらく)」は、蓮の花が咲き始める時期(7/12~16頃)を表す言葉。

・泥の中で咲く蓮の姿に、“生きる力”をみてみよう。

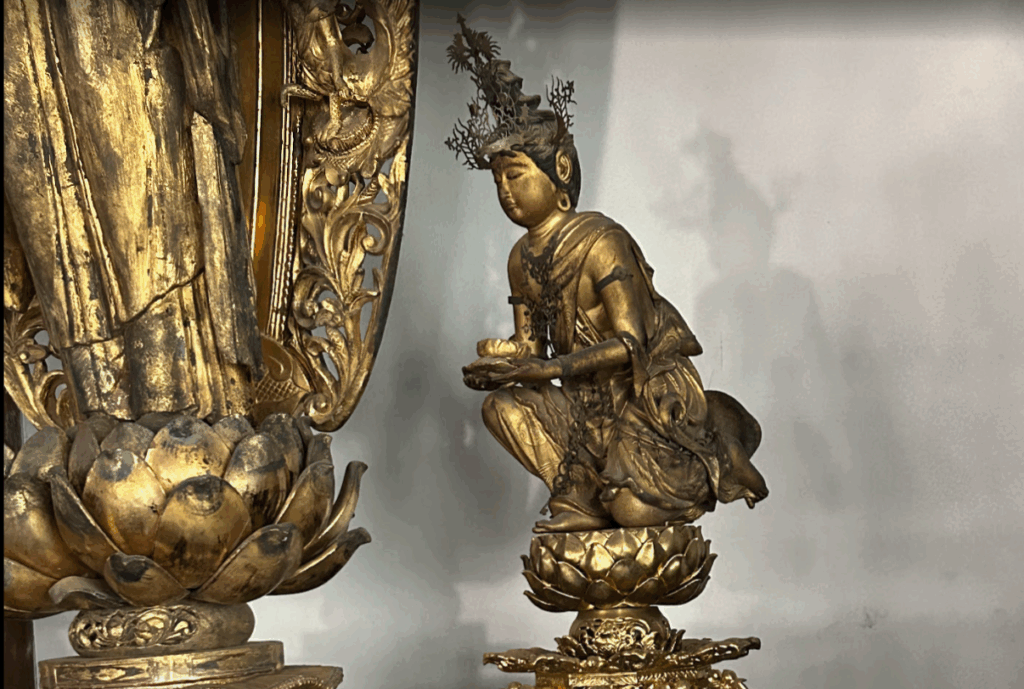

・蓮文様は仏教の象徴の華として、文化財にも多用されている。

・蓮根文様もまた縁起の良い文様として親しまれてきた。

蓮始華(はすはじめてはなひらく)とは?

「蓮始華」とは、二十四節気の「小暑」の次候にあたり、蓮の花がはじめて咲き始める頃を表す七十二候のひとつです。

例年7月12日頃から16日頃までの、ほんの数日のあいだ──

夜明けとともに花びらをゆっくりとひらき、昼には静かに閉じる。

それを4日ほどくり返し、やがて散っていく。

咲ききった姿は、まるで天を仰ぐよう。

けれどその根は、濁った泥の底。

ゆらゆらと不安定な足元に、じっと身を沈めながら、折れることなく咲こうとする。

昼にはまた静かに閉じ、これを四日間くり返して、種をいっぱいつけて散っていく──

そのいのちの姿は、まるで人生の象徴のようでもあります。

泥の中だから

整えられた環境でもない、誰かに祝福された場所でもない。

むしろ、苦しみや葛藤、見通しのつかない日々。

そんな“泥”のような場所にこそ、私たちの根っこは育ち、やがて花を咲かせる力になる。

“整っていない状況”にいるからこそ、光の方へ、光の方へと向かいたくなる。

生きることは、変化することでもあるから、不安定で当たり前なのかもしれない。

泥にまみれた日々の中にこそ、にじみ出る美しさがある。

そんなことを知っている花は──ほんまに、美しい。

美味しくてうつくしい力

そして、泥の中でこそ、蓮は根を張り、茎に栄養を蓄える。そう、あの蓮根(れんこん)。

姿は見えなくても、しっかりと育ち、私たちの身体を内側から整えてくれる恵みです。

ビタミンCや食物繊維、カリウムやポリフェノールなどをたっぷり含む蓮根は、巡りを良くし、肌を整え、余分なものを手放して、私たちを軽やかにしてくれる。

つまり、“美味しくて、うつくしい”人生の力が、泥の中に潜んでいるんです。

文様に込められた意味

仏教では、泥に染まらずに咲く蓮の姿を「清浄」の象徴とし、悟りの花とも称えます。

また、華が咲いた後に、たくさんの実を結ぶことから、子孫繁栄をあらわす縁起のよい文様としても親しまれてきました。

仏教が日本に伝わったそのはじめから──

祈りの場には、蓮の文様がそっと寄り添ってきました。

寺院の屋根を飾る軒丸瓦や、仏さまの足元に広がる蓮台(れんだい)にも、蓮のかたちが息づいています。

蓮は、“祈りと繁栄のかたち”として、千年を超える時のなかで、日本の文化に深く根を張ってきたのです。

また、蓮根には多数の穴が開いていることから、蓮根紋様は、将来の見通しが良くなる、子孫繁栄などの意味が込められ、これまた縁起の良い文様です。

暑さに汗みどろになった時、

不安が押し寄せた時、

心がどろどろになった時こそ、

蓮文様や蓮華文様を身に付けたり、

みほとけに手を合わせて・・・

泥に根ざして咲く華を思い出してくださいね。

そして、あなたの中にも咲くべき花があることを信じて下さい。

それは、あなただけの一輪!