【この記事のポイント】

檜皮葺(ひわだぶき)は、日本にしか存在しない屋根技術

檜の皮を何層にも重ねて屋根を葺く、世界で唯一の工法

木の皮で雨風を防ぐという驚きの技術

檜が生息する日本だからこそ発展した文化

飛鳥時代から1300年以上受け継がれている伝統技法

平安時代には格式の高い屋根として御所の紫宸殿にも使用

植物系の屋根が高級建築に使われるのは、日本独特の文化

檜皮葺は、日本の伝統技術の中でも 唯一無二の存在。その美しさと機能性は、日本の誇りです。

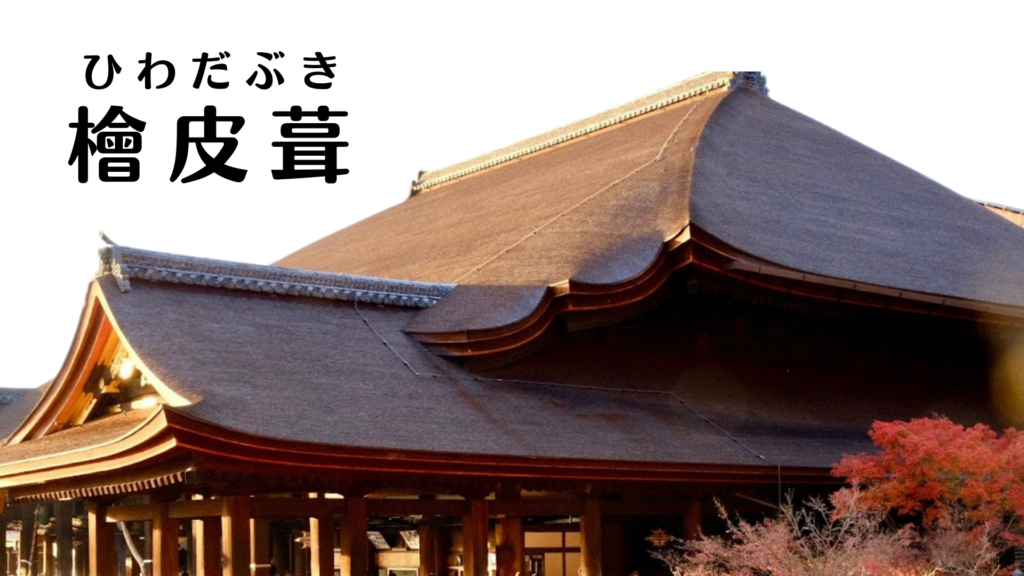

檜皮葺の屋根とは?

あなたが今目にしているこの屋根、「檜皮葺(ひわだぶき)」と呼ばれます。

実は、この技術は 世界中どこを探しても日本にしか存在しない 伝統技法なのです。つまり、檜皮葺は 日本だけの特別な屋根 なのです。

檜皮葺とはどんな屋根?

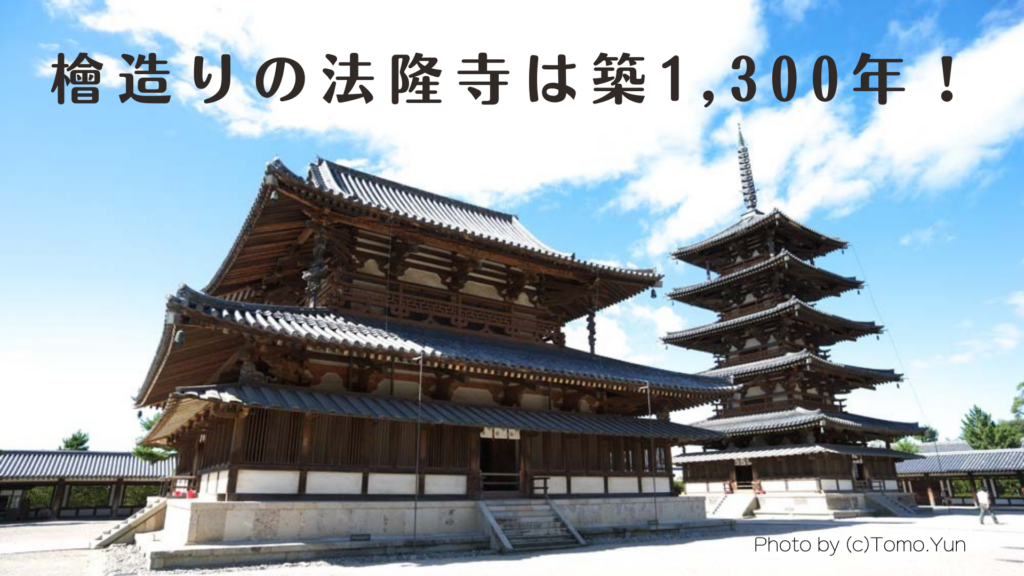

檜皮葺とは、名前のとおり「檜の皮」を使って屋根を葺く技法です。木造建築に使われる建材の中でも 最高級の材 とされています。

その証拠に、檜造りの世界遺産 法隆寺 は1300年以上もの間、建ち続けています。

檜は香りがよく、鎮静効果があることから 檜風呂 や 檜精油 でも知られていますよね。

そして、驚くべきことに 檜の皮までもが屋根材として活用されている のです。

木の皮を重ねることで 雨風を防ぐ屋根 をつくる。この技術こそ、世界で唯一、日本にしかない文化 なのです。

檜皮葺はなぜ日本だけに?

そもそも、なぜこの技法が日本だけに存在するのでしょうか?

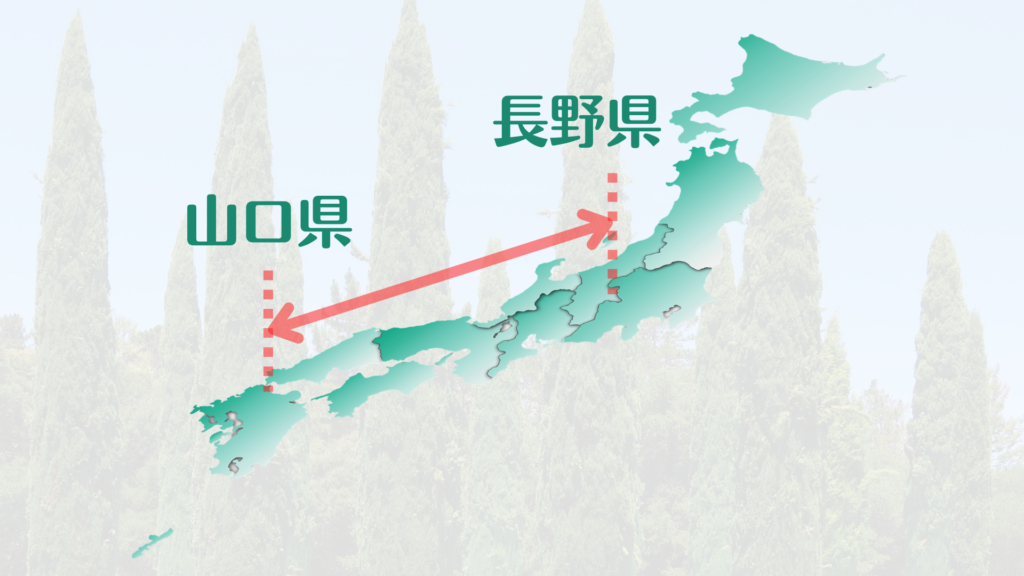

その答えは「檜(ひのき)」にあります。檜は 日本と台湾 にしか生息しない特別な針葉樹です。

さらに、檜皮葺に適した檜は 長野県から山口県にかけての霧がよく発生する地域 に限られます。特に 丹波地方の檜 は、皮が丈夫で油分が多く、水をよく弾くため、屋根材に最適とされています。

これが、檜皮葺が 日本だけに存在する最たる理由 です。

檜皮葺の歴史と格式

檜皮葺の歴史は 飛鳥時代 にまでさかのぼります。この時代、瓦葺きの技術も仏教とともに伝来し、多くの寺院に用いられました。

瓦葺は格式の高い屋根とされ、大極殿などの 公的な建物 に使われるようになります。

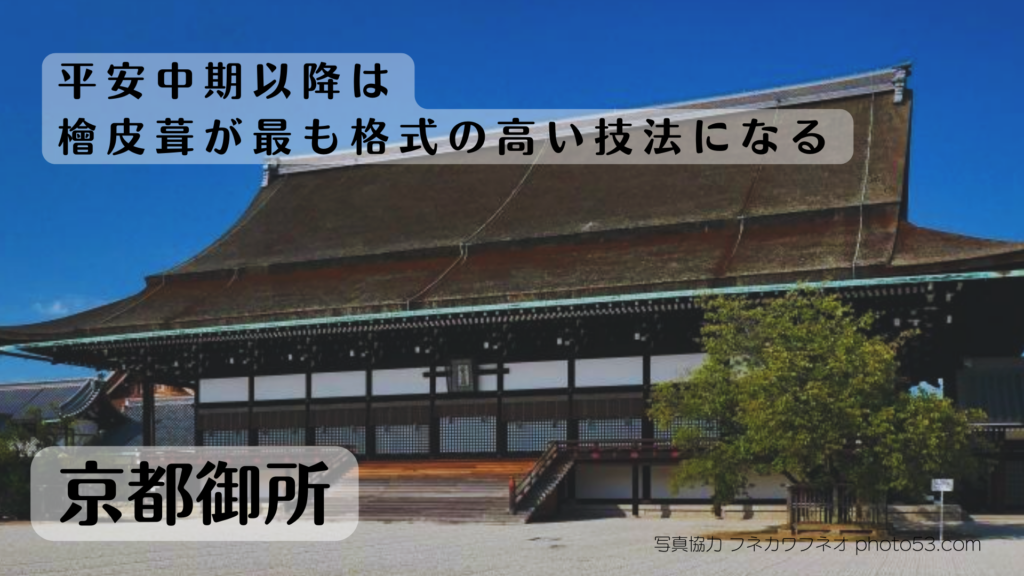

一方、檜皮葺は 神社の屋根や皇族・貴族の私的な建物 に採用されていました。

ところが、平安時代の中期になると、国風文化の影響で 檜皮葺が最も格式の高い屋根 へと変化。御所の紫宸殿(ししんでん)など、公的な建物にも檜皮葺が使用されるようになりました。

これは、世界的に見ても 非常に珍しい文化 です。世界には、板や藁などの植物を使った屋根は数多くあります。しかし、格式の高い建物に 植物系の屋根材 を採用しているのは 日本独特の文化 なのです。

まとめ

檜皮葺は、日本が誇る 世界にひとつだけの伝統技術 です。

檜の皮を重ねて屋根をつくる、唯一無二の技法

檜が育つ日本だからこそ生まれた文化

格式の高い建物にも使われる、世界でも珍しい屋根技術

1300年以上受け継がれてきた檜皮葺。その美しさと機能性は、まさに 日本の誇り ですね。