文化浴セラピー– category –

-

蓮始華──蓮にみる、生きる力と内なる美

【この記事のポイント】・七十二候のひとつ「蓮始華(はすはじめてはなひらく)」は、蓮の花が咲き始める時期(7/12~16頃)を表す言葉。・泥の中で咲く蓮の姿に、“生きる力”をみてみよう。・蓮文様は仏教の象徴の華として、文化財にも多用されている。・... -

温風至──“あつかぜ”の頃、文化財に学ぶ涼の知恵

【この記事のポイント】・七十二候「温風至」は、夏の本格的な始まりを告げる季節。・古建築や町家には、暑さを受け入れながら涼をとる知恵が息づいている。・風鈴など、五感を活かした“涼”の文化が日本人の感性を育んできた。・暑さに抗うのではなく、自... -

小暑とは?本格的な夏の入り口と京都の楽しみ方

【この記事のポイント】・ 小暑(しょうしょ)の小とは「少し」の意。いよいよ夏がはじまる時・ 祇園祭の本質──観光だけでない「祈り」の行事としての心得・ 期間限定の京菓子──行者餅やしたたりなど、今ならではの逸品・ 小暑の過ごし方──心と身体に向き... -

半夏生(はんげしょう)の意味と京都の涼景

【この記事のポイント】・ 七十二候「半夏生」の意味と由来・ 半夏半作という田植えのタイミングに関する農家の知恵・ ハンゲショウ(半化粧)の涼やかな白化粧・ カラスビシャクとハンゲショウの違い・ 建仁寺両足院の半夏生特別拝観で味わう「目から涼」... -

菖蒲華(あやめはなさく)─凛として

【この記事のポイント】・七十二候「菖蒲華」は“花菖蒲”を指すと考えられる。・”菖蒲”は「勝武」や「尚武」に通じる縁起文様として、武士に親しまれてきた。・アヤメの仲間は西洋では虹の女神。文様に込めた美と祈りは国と時代を越える。 菖蒲華とは? 二... -

歩く文化浴 ── 歩いて整える、わたしのこれから

【この記事のポイント】・最近、歩かなくなったことで、体力が落ちた!?・教える・伝える・語るは、自分を耕す・連載「歩く文化浴」への思いとこれからのテーマ紹介 近頃、体力が落ちたその理由は? 正直に申します。近頃、体力が落ちました。疲れやすく... -

乃東枯(なつかれくさ かるる)—たまには逆向きで生きる

【この記事のポイント】・七十二候「乃東枯(なつかれくさかるる)」は、ウツボグサが夏至のころに枯れることを表す季節のことば・他の草が元気になる中、枯れる「逆行の草」・人間も時には逆行して、ちょっと省エネに心を休めるのも大切・半年の折り返し... -

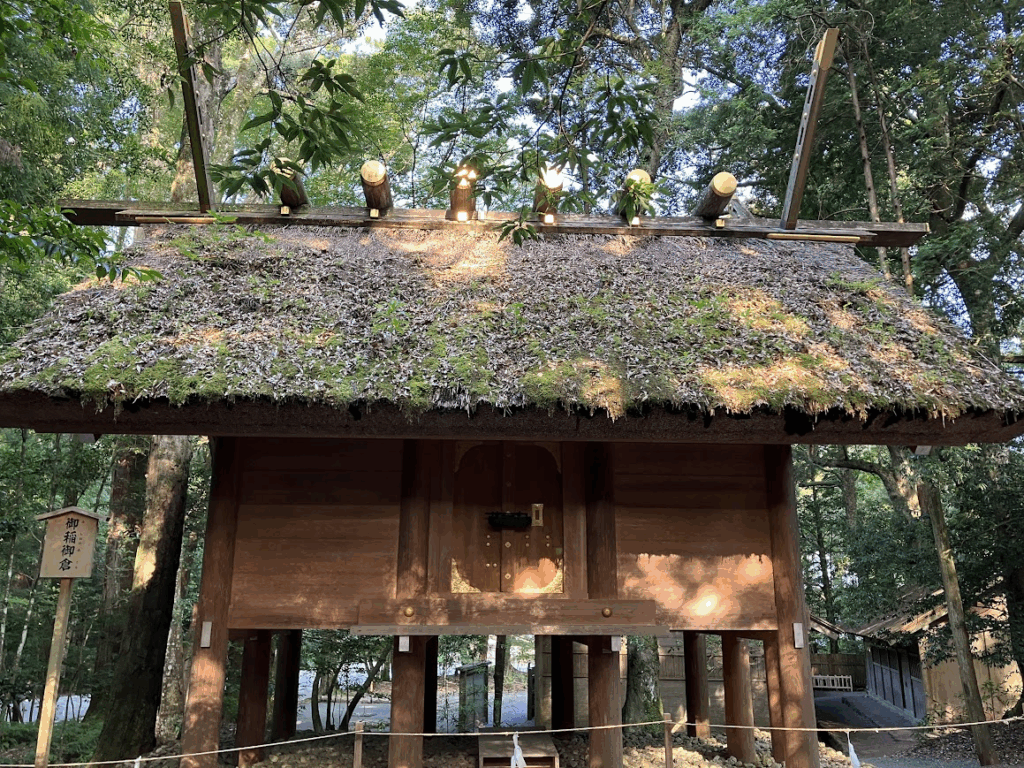

夏至とは?一年で昼が一番長い日の意味と茅の輪くぐりの由来

【この記事のポイント】・夏至(げし)は 一年で昼が一番長く、夜が一番短い日。・期間としての意味もあり、6月21日から7月6日頃までを「夏至」と呼ぶ。・夏至の頃に「茅の輪くぐり」で半年のケガレを祓う習わしがある。・茅の輪くぐりの由来は、奈良時代...

1